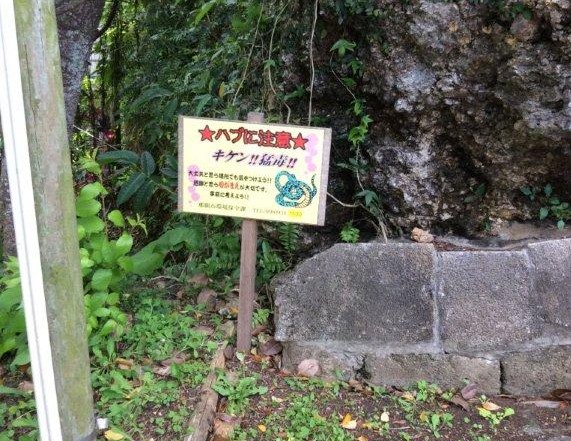

ザ!鉄腕!DASH!! TOKIOのハブ駆除は凄いけれど、離島旅では出会わないことが一番です

沖縄離島へ行くときに気になることの一つに

その島に「ハブ」がいるかどうか?

があります。

「ハブ」は皆さんご存知のように攻撃性の強い毒蛇です。

できれば会いたくないものですよね。

ですが、離島では、夕陽を見に行く、星を見に行く、ジャングルトレッキングをするなど、夜や暗くて湿度の高い、いかにも「ハブ」のいそうな場所へ行くこともあると思います。

そんな時の心構えや知っておくと良いことなどをまとめてみました。

スポンサーリンク

そんなに「ハブ」っているものなの?

沖縄には、気をつけてみると色々な所に「ハブ注意!」の看板があったりして、そんなにいるの?と思われるかもしれませんが、mimozaが離島に旅するようになって実際どうだったのか?

離島で「ハブ」にどの位の頻度で遭遇するのか?

で、実際はどうだったかというと、mimozaは、滞在した離島で野生の「ハブ」に遭遇したことは

実は、一度もありません!

な〜んだって思うかもしれませんが、運が良いのかもしれないですし、「ハブ」に出会わないように気をつけてはいます。

沖縄那覇に移住し10年近い友人も遭遇した事はないとのことです。

旅行中に出会った人達の間でも「ハブ」の話題は出たりしますが、実際に遭遇したという話はほとんど聞いたことがないというのが実感です。

ですが話に出るのは、皆さんやはり気をつけているからこそとも言えるので、

闇雲に怖がらず、「ハブ」の習性を知ってそのような場所に近寄らない、闇雲に立ち入らない、手をつかないなどのポイントを守れば、そう怖がる必要はないのではないかと思います。

mimozaも蛇は苦手ですが、彼らも自然界に存在する命ということは心に留めておきたいですね。

また、沖縄の島には、「ハブ」がいる島といない島がありますので「ハブ」のいない島へ行くということもできますね。

「ハブ」がいないと言われている島を挙げてみました。

「ハブ」のいない島

沖縄本島周辺の島の中では、

久高島、伊是名島、津堅島、奥武島、阿嘉島、慶留間島、座間味島、粟国島、南大東島、北大東島、

宮古島諸島 (全域)

宮古島、伊良部島、下地島、池間島、来間島、大神島、多良間島、水納島

先島諸島の中では

鳩間島、由布島、与那国島、波照間島

注)この中の伊是名島は他のサイトでハブのいる島の中に入っている事が多いのですが、伊是名村のサイトには「ハブ」はいないとなっています。→伊是名村のサイト http://vill.izena.okinawa.jp/izena/miryoku

ハブのいる島といない島があるのはなぜ?

伊是名島のように、隣の伊平屋島にはハブがいて、伊是名島にはいないというような例は他にも、慶良間諸島の渡嘉敷島にはいて隣の阿嘉島や座間味島にはいないなどがあります。

何とも不思議な気もしますが、これには諸説あり、

説1:

昔、陸続きだった琉球列島には全域にハブが生息。

↓

氷河期が終わり海水面の上昇とともに標高の低い島は海に没し陸上生物がいなくなった(「ハブ」もいなくなった)

↓

再び、列島の隆起及び海水面が下がったことにより現在の沖縄諸島が陸上に現れた。

↓

海に没した島にはハブがいず、没しなかった島には生き残って現在もハブが生息

説2:

ハブはアルカリ性の土壌を嫌うとされている。

(アルカリ性土壌でよく育つというマンゴーの栽培が盛んな宮古島にはハブがいない)

宮古島については、2013年4月に公園で住民が捕まえたヘビが「サキシマハブ」だったというニュースがあったそうですが、その後継続して見つかっているわけではなさそうです。

見つかった場所が平良港の近くだったことから、コンテナで先島諸島や沖縄本島から運ばれてきてしまった可能性も考えられるとのことです。

これには、以前、サソリが自分の荷物に紛れ込んでいたのに気づかず、連れて帰ってきてしまった経験があるので納得しました。

その時の記事 → 沖縄離島からの思わぬお客様、サソリ騒動記

これだけ物流の盛んな現代ではある程度仕方のないことかもしれませんが、紛れ込んできた生物がその島の生態系を崩す要因である事は、世界中の島、地域で起こっています。

紛れ込んできた生物だって生きる事に忠実なだけですから、その事を意識して自分の出来る限りのことをするのは人間の責任でもあるかなと思います。

「ハブがいないはずの宮古島でハブが見つかった」というのは、「ハブがいない島」のブランドが脅かされると島ではかなりショッキングな事だったようで、その後市は生息調査をしましたがハブは発見されていないそうです。

スポンサーリンク

島でハブに出会わない為に心がけたいこと

ハブのいそうな場所には無闇に近寄らない、手足をつかない

林、草地、サトウキビ畑

(木の上にいることも)

日中は、公園や民家の石垣の隙間や穴、暗くて湿度が高く温度の低い所など

夜間は活動が活発になるので、懐中電灯は必携です。

もしハブかもしれない蛇に出会ってしまったら、

静かにそ〜っとハブから1.5m以上離れる。ハブは音より動きに敏感。

宿や民家の近くだったら、宿のご主人や地元の方に報告すると良いですが、なかなかその蛇がハブかどうかを見分けるのは難しいかも。

万が一、咬まれてしまったら

慌てず騒がず人(地元の人に)に助けを求める。

携帯で連絡できるように番号を控えて置くことと電波の状況を確認しておいたほうが良いですね。

那覇市の対処方法はこのように記載されています。

ハブを見つけたり、かまれたとき

- ハブを見つけたり、ハブにかまれたら、すぐに連絡してください。

- ○ハブを見つけたら 110番

- ○ハブにかまれたら 119番

ハブにかまれた時の対処法

- 1.まず、あわてずに、ハブかどうかを確かめます。

- ヘビの種類が分からなくても、ハブなら牙のあとが普通2本(1本あるいは3,4本の時も)あり、数分で腫れてきてすごく痛みます。

- 2.大声で助けを呼び、すぐに医療機関へ受診しましょう。

- 走ると毒の回りが早くなるので、車で病院に運んでもらうか、ゆっくり歩いて行くようにしましょう。

- 3.病院まで時間がかかる場合は、包帯やネクタイなど、帯状の幅の広い布で、指が1本通る程度にゆるく縛ります。

- 血の流れを減らす程度にゆるく縛り、15分に1回はゆるめましょう。決して細いヒモなどで強く縛ってはいけません。

- 恐怖心から強く縛ると血流が止まり、逆効果になることもあります。

出典 : 那覇市役所 http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/kankyoeisei/7.html

これらの事を、頭の片隅に入れておきつつ心がけていれば、無闇に怖がらずに旅ができますし、

何かあった時に慌てずに済みますので、参考になさってくださいね。

![]()

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。